46 腹が減っては戦ができぬ

2024年 05月15日

食べ物ってどう選ぶ?

訓練前の筆者は、エネルギー確保を優先するので、プチ贅沢感のあるグルメバーガーを美味しくいただくよりも、ファストフード店でチーズバーガーを2個か3個食べたいと考えます。訓練後にインストラクター達と反省会(という名の飲み会)を実施するお店に入った時、生ビールがスーパードライよりもプレミアムモルツだと、ちょっとテンション上がります。別に違いを感じて味わうような上品な飲み方はしないんですけどね。読者の皆さんにも、色々なこだわりがあることでしょう。コカ・コーラとペプシコーラの選択とか、スタバよりもタリーズ、いやいや、ドトールのコーヒーが一番、というコーヒー談義などなど。もっと現実的な選択肢として、毎日立ち寄るスーパーは安いから?品揃えが自分好み?あるいは、自宅から一番近いから?

食に関する好みというのは、言うまでもなく重要です。好みのお酒が選べなかったら、ものすごく妥協した気分になるし、お気に入りの定番メニューが無くなった時の喪失感はかなりヘビーです。初めて入ったお店で、たまたまメニューのセレクトが悪かっただけかもしれないのに、自分が思ったような食事でなければ、そのお店は「あまり好きじゃない店」となって、足が遠くなることもあるでしょう。

さて、読者の皆さんの職場やご自宅に備えてある備蓄食は、皆さんの好みに合っていますか?どんな味だか知ってます?味の良し悪しとは別に、何の断りもなく料理が出てくるまでにものすごく待たされたら気分がいいものではないかもしれませんが、皆さんの備蓄食は準備にどれくらい時間がかかりますか。

緊急事態なんだから、腹が膨れて、カロリーが取れればそれでいいんだ、みたいな根性論はかなり古臭いですね。2024年現在、災害用備蓄食の保存期間は5年が標準的で、7年保存もかなり出始めています。ちなみにこの保存期間の長期化は、実はとんでもない防腐剤が開発されたとか、名前だけ聞くとぞっとするような保存料がぶち込まれている、というわけでもなく、どちらかと言えば、パッケージに用いられているフィルムの高性能化によるところが大きいようです。より長寿命なフィルムが今後開発されれば、保存期間は更に伸びることでしょう。そうしたパッケージング以外にも技術は様々な面で進化しており、メニューもかなり豊富になっています。災害時であっても、豪華なフルコースとまではいかなくても、美味しく食べて、元気に災害と戦いたいものです。

メーカー推しにはハズレもある

筆者のいくつかの顧問先で、備蓄食料の期限切れに伴う買い替えが迫っている、ということで、過日、防災資材を取り扱う商社の協力を得て備蓄食料の試食会を実施しました。フレーバー違いも含めて、50種類もの備蓄食を集めた試食会に関係者30名ほどが集まり、ビュッフェパーティーのような様相を呈していました。有名メーカーや、自分の慣れ親しんでいるメーカーの製品というだけで、なんとなく好意的な評価をしてしまう可能性を排除するために、ブラインドテスト形式で実施し、参加された皆さまには美味しさや取り回しの良さといった観点で評価をしてもらいました。

在宅避難のようなパーソナルな環境であれば、アルファ化米のようなお湯や水で戻して、といった作業を必要とする備蓄食もアリかもしれませんが、その試食会では、目的として何百、何千の帰宅困難者等に配布することを想定しているために、開封すればすぐに食べられるレトルト食品やパン・クラッカー、ゼリー飲料などに絞ってセレクトをしました。

カレー系のフレーバーが意外と多かったせいか、かえって人気が好評価だったのは、甘いパンや、ビスコだったのは意外でした。28種類のアレルギー性物質が関与していない、アレルギーフリーの製品といった観点や、製品自体にカトラリー(スプーンなど)が同梱されている点が評価されているケースも見られ、備蓄食も実に様々なバリエーションがあるものだなと驚かされたものです。

そうした評価の中で、興味深かったのが、メーカーごとに味付けのレベルで得手不得手がありそうだ、という点です。例えばA社の製品でカレーリゾットと魚介を入れたおじやは美味しいけれども、梅がゆはイマイチ、といった評価が分かれる傾向が見られたことです。1つのフレーバーが当たりだったからといって、そのメーカーで全部揃える、いわば「メーカー推し」でのセレクトだとハズレも含まれている可能性がありそうです。

ご家庭の備蓄でも、職場の備蓄でも、まとめ買いをされる前に、試食用に数食分を買ってみて、食べてみる、というステップを踏むことで、災害時の食環境はかなり改善されそうですね。

落とし穴を持っている食品

さて、試食会で好評価であったパンやビスコですが、こうした水分の少ない食品には落とし穴もあるので、注意が必要です。高齢者や、あるいは、ストレス状態にある方々の一部は、唾液の分泌量が減少していて、嚥下(えんげ:飲み込むこと)障害が起きる可能性があります。実際、過去の災害では、高齢の方々からパンが支給されたときは食べづらくて難儀した、といった声が上がっています。

また、一般的に成人の一日あたりの水分の摂取量と、代謝量が3リットル弱であることから、水の備蓄は1日3リットルと設定されています。平時の生活では、そのうち4割強を水の飲用で補い、残りの4割強が食事に含まれる水分で摂取しています。(残りの1割前後は、体内で栄養成分が分解される際に生成される水分とされています)皆さんも運動でもしない限り、水分(アルコールは除きます)を3リットルも摂取することはないのではないでしょうか。

レトルト食品などは、食品に十分な水分が含まれていますから、食事によって水分摂取をすることが可能です。菓子パンのような甘いパンや、ビスケットも気分転換や軽食にはあっても嬉しいアイテムかもしれませんが、レトルト食品などで「普通の食事」が摂れる事も大切な要素であると言えるでしょう。

加えて、災害時は緊張や活動によって少なからず発汗をしたりして、塩分を損耗していることも考えられます。また、備蓄食を実際に食用するシチュエーションは、ご家庭や食堂のように、気軽に塩コショウなどの調味料が得られる環境ではありません。そうした背景からか、多少濃いめの味付け(塩辛いとは違います)の備蓄食のほうが美味しいと感じられる傾向が強いようです。薄い味付けで一見ヘルシーな感じがするものは、たしかにそれはそれで良いのですが、災害時にはちょっと物足りなさを感じるかもしれません。白米やただのお粥の場合には、缶詰のサバ水煮や焼鳥のような、しっかりとしたおかずがないと、うんざりするかもしれませんね。

駅弁を参考に、食体験全体で考える

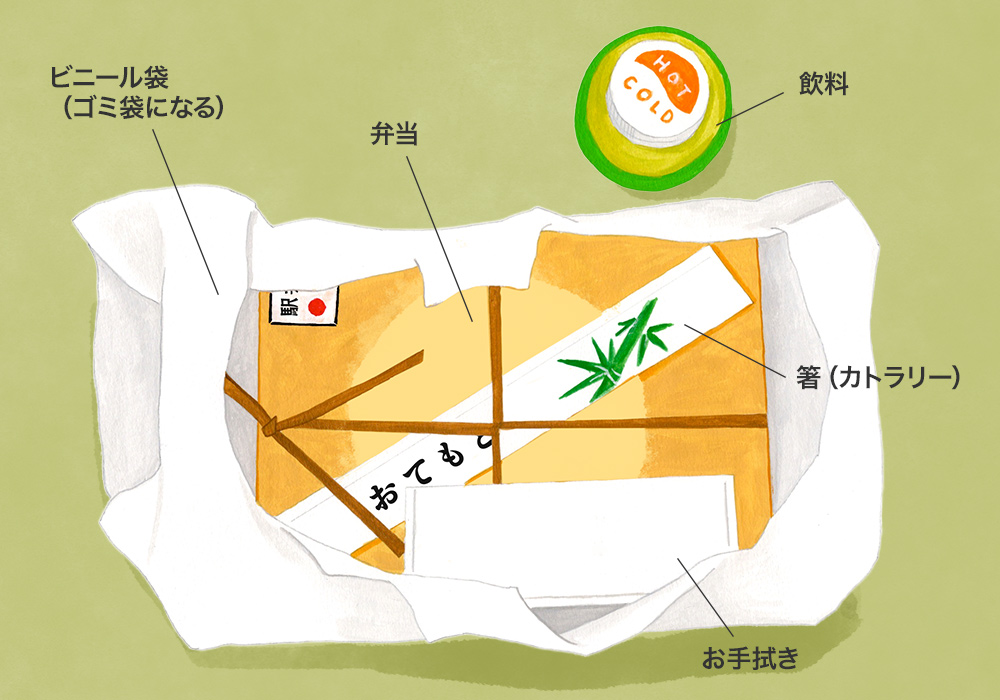

備蓄食の備えについては、非日常的な環境下において食事を完結させる必要があります。普段の生活で言うならば、高速で移動しながら食事をする、なんていうのは、非日常と言えるのではないでしょうか。そう、新幹線の車内で頂く駅弁です。レジ袋が有料化されて、若干状況が変わっているところもあるかもしれませんが、駅弁の基本形と言えば、ビニール袋にお弁当、お茶も入っているかもしれません。お箸などは弁当についていますが、おまけで店員さんがお手拭きを1袋、入れてくださることがよくあります。弁当、お茶、割りばし(カトラリー)、お手拭きを、ビニール袋に入れた状態、これが駅弁の基本スタイルですが、備蓄食の観点からも、完成形と言えるフォーメーションでしょう。

。

。

食事前には手を洗いたいけれども、状況によって水が満足に使えないこともあります。そんな時に、お手拭きは重宝します。そして、備蓄食はお弁当ほどに親切ではないので、スプーンなどのカトラリーが同梱されているものはまだ少数派です。さらに重要なのが、ビニール袋で、食後のゴミをまとめて、周囲を汚さないように片づけることができます。備蓄食を備える、ということは、食後の片付けまでを完結させてこそ、と言えます。

発熱材や保温バッグが同梱され、その場で食事を温められる備蓄食もあります。温かい食事というのは、とても心休まるものですし、災害時にもありがたいものです。一方で、そうしたタイプの備蓄食は、食事以外に発熱材などアイテムが多いので、1食ずつ箱に入っているスタイルが一般的です。これをご家庭で食べる分には気になりませんが、職場などで多くの人数に配った場合、食後のゴミ問題が深刻になる可能性があります。

筆者が体験した、こうした温められる備蓄食の試食も含めた防災訓練では、殆どの参加者が、食後に様々なゴミを箱に綺麗に納めて、ゴミ集積場に持参しました。備蓄をしていた時と同じ体積のゴミが残ることになります。レトルトタイプなど袋物の備蓄食であれば、食後に袋を畳んで絞れば、ゴミはかなりコンパクトになります。本コラムでも以前ご案内した通り、災害時に停止して難儀するインフラの1つにゴミ収集があります。少なくとも数日はゴミを自宅や自施設内で溜め込まないといけない状況を想定した場合、食後のゴミはコンパクトであることに越したことはありません。

また、温められる備蓄食は大量の蒸気が発生します。災害時で空調が十分に機能していない室内で多くの人が一度にこのような備蓄食を利用した場合、その空間は温度と湿度が上昇し、住環境が悪化することがあります。冬場ならまだしも、夏場の災害でこのような状況は、想像すらしたくありません。

今回のコラムでは、備蓄食のあれこれについてご案内差し上げました。備蓄食の備えにおいては、まずは実際に食べてみて、好みの味を見つけることから始めるのは、正しい手法と言えます。ただ、それだけでなく、どれだけの人が、どのような場所で必要とするのか、食べやすいか、食後のゴミはどうなるのか、といった食体験全体を通して検討するのが「役に立つ備蓄食」には必要であると言えます。

国士舘大学 防災・救急救助総合研究所 嘱託研究員

公益社団法人 東京都理学療法士協会 スポーツ局 外部委員

佐伯 潤

前の記事:45 グローブは安全の基本です

次の記事:47 あらためて腰痛の話題

Contact us

ドローンスクールに関するお問合せ・資料請求

JUAVAC ドローン エキスパート アカデミー

10:00〜18:00(平日のみ)